对许多普通人来说,胃部不适常被误以为是“吃坏肚子”的短暂现象。然而,一些看似微小的动作炒股配资官方,若在特定情境叠加,可能对胃壁造成压力并触发严重问题。患者常困惑:到底哪些日常行为会让胃穿孔风险上升?若突然出现疼痛,应该怎么判断是否需要紧急处理?

为什么要警惕这四类行为?

胃壁并非坚不可摧,局部微小的破损若累积,便可能在腹腔内形成穿孔。四类行为若被频繁触发,腹内压力与黏膜脆弱处的冲击就会叠加,促使破口发生。临床并非空谈此类风险,快速的疼痛、腹部僵硬感和发热往往是穿孔的信号。对公众而言,认识这四类行为、留意早期信号,能在尚未出现危及生命的情况时寻求就医,降低并发症风险。

哪些行为属于需谨慎的四类?

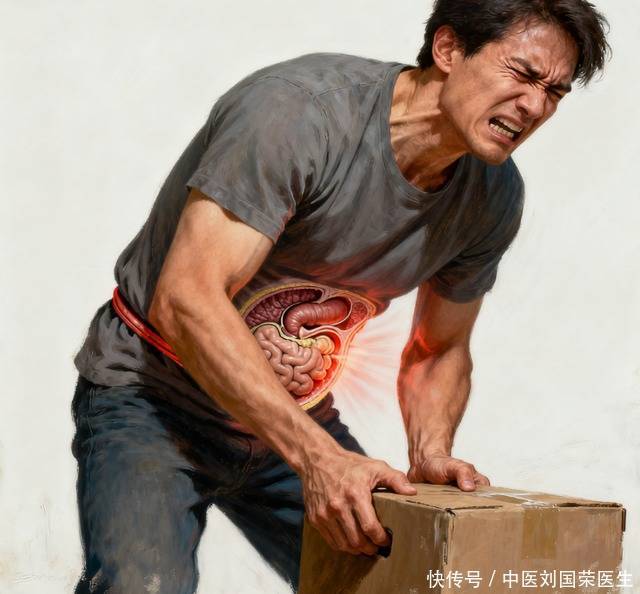

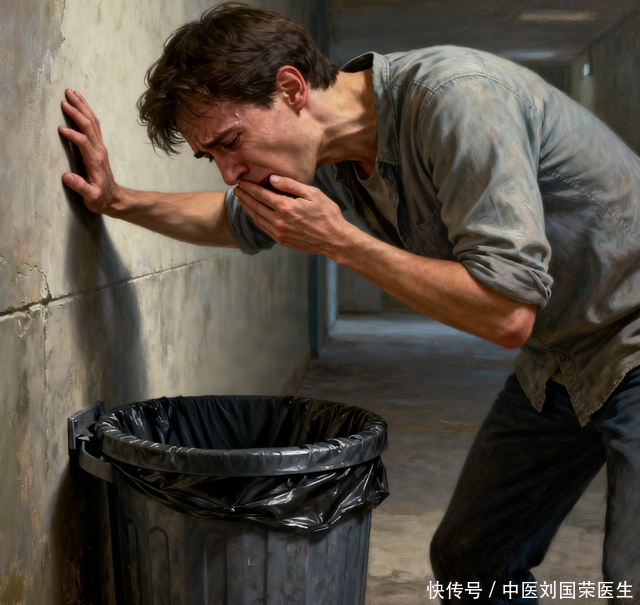

第一,腹部用力过猛的动作,像搬重物、排便用力过度,或做腹部练习时忽略呼吸控制;第二,持续压迫腹部的姿势或手法,非必要时避免用力按压腹部;第三,反复剧烈呕吐或剧痛引发的急性腹压波动;第四,摄入刺激物或滥用药物造成黏膜损伤或高酸环境,如长期非甾体药物使用、大量酒精或辛辣食物。

小动作如何影响生理路径?

当腹腔内压力突然升高,胃壁原本就有黏膜病变或局部弱点时,微小的损伤可能扩展。若这些区域暴露在持续或高强度压力下,裂口易逐步扩大,最终形成真正的穿孔。穿孔后,胃内容物进入腹腔,化学性炎症与细菌性感染并发,快速诱发腹痛、腹膜刺激征及全身反应。影像学检查往往能显示腹腔气体或局部炎性改变,临床意义在于尽早识别并转入手术治疗路径。

哪些人群更易受影响?

高风险人群包括既往有胃溃疡、十二指肠溃疡史者,长期使用NSAIDs或阿司匹林者,以及慢性酒精摄入者。年纪偏大、慢性疾病共存者和消化道黏膜屏障较脆弱者也更容易在日常小动作中积累压力。吸烟者与长期应激状态人群,黏膜修复能力相对降低。

日常如何降低风险?

日常应避免用力过猛的动作,抬物时尽量采用膝屈、腰背直立的姿势,呼吸保持均衡。餐后避免立即进行高强度腹部负荷运动,必要时可在专业指导下逐步提升强度。药物使用方面,遵医嘱,避免自行长期服用NSAIDs,遇到不适先咨询医生。饮食上,规律不过量,避免空腹久饮酒与刺激性食物,保持胃黏膜健康。

出现警示信号应如何处置?

若出现突然且持续的上腹痛,腹部僵硬、移动性疼痛、发热、恶心呕吐,且对触碰腹部有明显反应,立即就医。就诊时避免进食或饮水,以免增加风险。影像检查如CT或专业腹腔评估往往被安排,以明确是否存在穿孔或腹膜炎。一旦诊断明确,治疗应尽快进入相应的干预路径,力求减少并发症。

对普通人而言,理解并警惕日常行为对胃部的潜在影响,是保护健康的重要一步。关注身体信号、保持适度的生活节律、谨慎处理高风险动作,能在早期阶段化解隐患。若你已注意到自己有易发因素,或最近出现异常痛感,请勇敢寻求专业评估。愿你以温和而坚定的态度,守护胃部健康炒股配资官方,善待自己。

宏泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。